Energie ist derzeit wohl eines der wichtigsten Themen. Sorgen um die Sicherheit der Energieversorgung aufgrund von Krisen, Kriegen und Atomausstieg kommen zusätzlich zu Diskussionen über die Notwendigkeit, Energie zu sparen und auf erneuerbare Energien umzusteigen, immer wieder einmal auf. Viele Privathaushalte nutzen deswegen schon jetzt immer mehr nachhaltige Energien, zum Beispiel aus eigener Produktion mit einer Solaranlage, einem Balkonkraftwerk oder aus Windkraft. Ein zusätzlicher Vorteil dabei ist, dass Stromkosten eingespart werden können. Ein Nachteil ist jedoch die Abhängigkeit vom Wetter und bei Strom aus Sonnenenergie auch von der Tageszeit. Fehlen Sonnenschein und Wind, wird auch keine Energie geliefert. Andersherum findet insbesondere in der Mittagssonne häufig eine Überproduktion statt, sodass selbst erzeugter Strom ins öffentliche Netz abgegeben werden muss. In vielen Systemen fehlen Speicherlösungen, denn diese sind in der Regel teuer.

Eine interessante Alternative zu herkömmlichen, fest verbauten Speichern sind daher mobile Powerstations. Bisher sind diese vor allem beim Camping oder anderen Outdoor-Aktivitäten verbreitet, doch auch in den eigenen vier Wänden können die kleinen, kompakten Energiespeicher hilfreich sein.

IMTEST erklärt, wie Powerstations funktionieren und welche Vorteile sie als Energiespeicher bieten können. Außerdem stehen 28 Powerstations aus unterschiedlichen IMTEST-Klassen auf dem Prüfstand.

Balkonkraftwerk: Die 10 wichtigsten Fragen mit Antworten

Was ist eigentlich ein Balkonkraftwerk, wie ist es zu installieren und lohnt sich das überhaupt? IMTEST beantwortet die wichtigsten Fragen.

Powerstations als Speicherplatz für (grüne) Energie

Das grundlegende Funktionsprinzip einer Powerstation ist simpel: Erst wird der Akku an einer Haushalts-Steckdose, per KFZ-Stecker oder mit passenden Solarpanels aufgeladen. Anschließend steht die gespeicherte Energie für mobile Endgeräte, Elektronik- oder auch Haushaltsgeräte zur Verfügung. Und da die Powerstation mobil ist auch dort, wo normalerweise keine Steckdose vorhanden ist.

Wird die Powerstation also im Haus aufgeladen, wenn zum Beispiel die eigene Solaranlage gerade überschüssigen Strom produziert, kann dieser zwischengespeichert werden. So lässt sich die Effizienz der eigenen Energieproduktion noch einmal deutlich steigern, da nichts ins öffentliche Netz „verloren“ geht. Der eigene, grüne Strom kann dann beispielsweise nach Sonnenuntergang oder bei schlechtem Wetter genutzt werden, wenn die Solarzellen keine oder nur noch wenig Energie produzieren können.

Eine andere Möglichkeit ist, mit mobilen Solarpanels zu arbeiten. Viele der Powerstations-Hersteller bieten passende Module an, mit denen das mobile Kraftwerk grüne Energie tanken kann. Insbesondere die Powerstations mit großem Speicher benötigen dafür allerdings viel Zeit und/oder viele Panels gleichzeitig. Ist der Energiespeicher dann aber vollgeladen, kann er zum Beispiel in der Küche beim Wasser- oder Kaffeekochen helfen. Auch dadurch lässt sich kostenpflichtiger Strom vom Netzbetreiber einsparen.

Doch egal, ob die Powerstation mit selbst produzierter Energie oder mit Strom vom Netzanbieter gefüttert wird, als extra Energiereserve für zu Hause kann sie in jedem Fall dienen. Sollen etwa Handwerksarbeiten im Garten stattfinden, wo die Stromversorgung schwierig ist, kann eine Powerstation aushelfen. Und sollte der Strom einmal ganz ausfallen, kann sie Energie zur Überbrückung liefern.

Powerstations: Die gespeicherte Energie nutzen

Powerstations gibt es mittlerweile in fast allen Formen, Farben und vor allem Größen. Deswegen teilt IMTEST die Energiespeicher in unterschiedliche Klassen ein, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die 28 Solargeneratoren im Test teilen sich daher nach Ausgangsleistung und Preis in fünf verschiedene Kategorien auf.

Dennoch mussten sich alle Testkandidaten im IMTEST-Labor beim gleichen Laufzeit-Test beweisen. Dabei müssen die Powerstations mehrere Endgeräte mit einer Gesamtleistung von circa 80 Watt betreiben. Das entspricht zum Beispiel der Aufnahmeleistung eines modernen Kühlschranks ohne Eisfach.

Klasse I – bis 450 Watt Ausgangsleistung

Die sechs Geräte der kleinsten IMTEST-Klasse I hielten hier zwischen eher kurzen zwei Stunden (EcoFlow River 2) und langen 3 Stunden und 12 Minuten (Anker PowerHouse 521) durch. Sie sind also für den kurzzeitigen Einsatz als Energiespeicher oder zum mehrfachen Aufladen von Smartphone- oder Notebook-Akku gedacht, zum Beispiel im Home-Office oder auf Ausflügen. Das ist auch an der niedrigen, konstanten Ausgangsleistung von 120 Watt bei der Goal Zero Yeti 200X bis zu 300 Watt bei der EcoFlow River 2 und River mini sowie der Jackery Explorer 300 Plus zu sehen. Energieintensive Endgeräte, wie etwa Kochplatten oder Espresso-Maschinen, können sie demnach gar nicht betreiben. Dafür sind sie aber auch die handlichsten und günstigsten Powerstations im Testfeld. Die Preise liegen zwischen knapp 300 und 450 Euro.

Klasse II – bis 950 Watt Ausgangsleistung

In dieser Kategorie finden sich Solargeneratoren, die bereits bis zu doppelt so lange Energie für den Testaufbau liefern konnten. Die EcoFlow River 2 Max versorgte die Laborgeräte zwar nur kurze 3,5 Stunden mit Strom, die River 2 Pro erreichte hingegen eine für die Klasse sehr lange Laufzeit von knappen sieben Stunden. Die Ausgangsleistung liegt bei diesen Geräten ebenfalls schon etwas höher, nämlich zwischen 500 Watt bei der EcoFlow River 2 Max und 800 Watt bei der EcoFlow River 2 Pro. Letztere kann also bereits eine Mikrowelle auf der höchsten Stufe betreiben. Für eine Espresso-Maschine oder eine Kochplatte reicht die gebotene Leistung aber noch nicht.

3 Powerstations im Test: Die perfekte Power-Familie?

Was unterscheiden die drei Modelle der River 2-Familie von EcoFlow voneinander sowie von anderen Powerstations? Welches Modell bekommt im IMTEST-Labor die beste Note? Der Test zeigt es.

Klasse III – bis 2.050 Watt Ausgangsleistung

Dafür sind erst die meisten Powerstations in IMTEST-Klasse III geeignet, da sie eine konstante Ausgangsleistung zwischen 1.800 und 2.000 Watt bieten. Einzig die Alpha ESS BlackBee1000 (1.000 Watt) und die Ugreen PowerRoam 1200 (1.200 Watt) liegen darunter. Die längste Akku-Laufzeit erreichte in dieser Klasse die Revolt HSG-1150 mit über 18 Stunden. Damit lässt sich also sogar eine ausgedehnte Slow-Cooking-Session mit der heimischen Kochplatte absolvieren. Am anderen Ende der Skala liegt die Bluetti AC180, die im Test nur etwas länger als sechs Stunden durchhielt.

Klasse IV – bis 2.750 Watt Ausgangsleistung

Mit den Powerstations der IMTEST-Klasse IV können auch noch Energie-hungrigere Geräte betrieben werden. Da alle Solargeneratoren eine konstante Ausgangsleistung von mindestens 2.000 Watt bieten, können mit ihnen nicht nur stromsparende Camping-, sondern haushaltsübliche Wasserkocher oder Haartrockner laufen. Im Labortest hielten sie für 80 Watt Leistung zwischen etwas kurzen 16 Stunden (Anker Solix F2000) und sehr langen 25 Stunden durch (Bluetti AC200Max). Sollte zu Hause der Strom also einmal ausfallen, kann man den Kühlschrank zumindest noch für einen weiteren Tag betreiben. Eine Ausnahme stellt die DJI Power 1000 dar, man auch als „Tankstelle“ für die Kameradrohnen vom gleichen Hersteller nutzen kann. Mit nur 13 Kilogramm ist diese Powerstation das Leichtgewicht in dieser Leistungsklasse, die anderen Geräte sind teils mehr als doppelt so schwer. Dennoch stellt sie 2.200 Watt Ausgangsleistung zur Verfügung, allerdings hielt sie im Test nur etwas viereinhalb Stunden durch.

Klasse V – über 2.750 Watt Ausgangsleistung

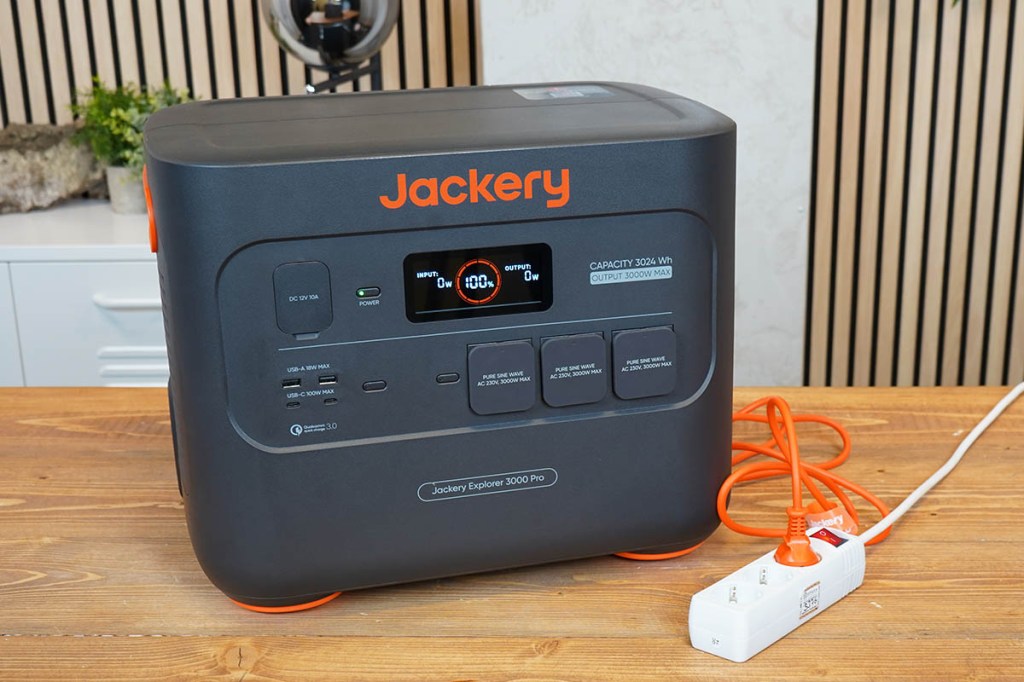

Die letzte Kategorie im Test umfasst die größten Powerstations mit einer konstanten Ausgangsleistung von bis zu 3.600 Watt. Das ist schon beinahe die im Haushalt übliche Maximalleistung, bevor die Sicherung herausfliegt. Während die Jackery Explorer 3000 Pro im 80-Watt-Labortest vergleichsweise kurze 25 Stunden und 19 Minuten schaffte, lieferte die EcoFlow Delta Pro ganze 40 Stunden Energie. Dafür kostet diese Powerstation aber auch stolze 3.599 Euro (UVP).

Die Powerstation entladen

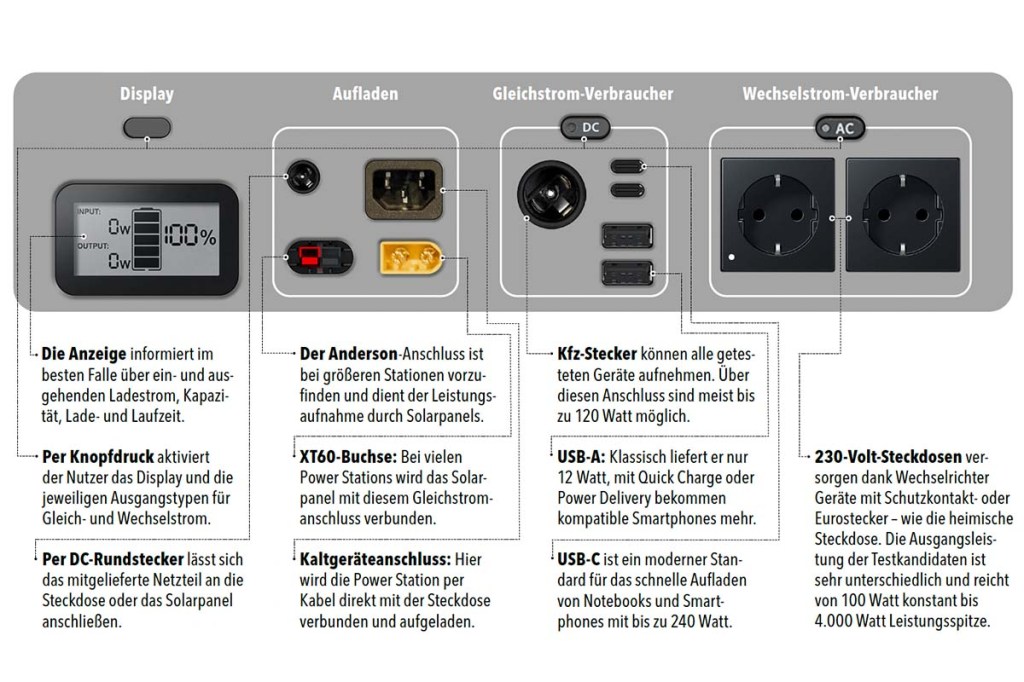

Alle Testkandidaten stellen unterschiedliche Anschlüsse bereit, um Elektrogeräte mit Strom zu versorgen.

Steckdose:

Über mindestens eine haushaltsübliche Steckdose verfügen alle Modelle im Test. Damit können sie zum Beispiel mobile Endgeräte mit den üblichen 230 Volt Spannung versorgen. Die kleinen Powerstations in IMTEST-Klasse I bieten allerdings nur eine Schuko-Steckdose. In den höheren Kategorien sind oft mehrere verbaut. So besitzen die Growatt Infinity 1300, die EcoFlow Delta 2, die Bluetti AC200Max und die EcoFlow Delta Pro vier Steckdosen.

USB-Anschlüsse:

Die Möglichkeit, über USB direkt zu laden, kann Netzteile von Handys, Notebooks und Ähnlichem überflüssig machen. Je nach Powerstation-Kategorie sind bei den Testkandidaten zwischen zwei und vier USB-A-Buchsen und ein bis zwei USB-C-Anschlüsse verbaut. Viele Modelle bieten dabei auch mindestens eine Buchse mit Quick Charge an, also mit einer deutlich erhöhten Ausgangsleistung von bis zu 100 Watt und mehr. Das ist bei vielen Notebooks die Voraussetzung dafür, dass man es ohne Netzteil direkt an der Powerstation betreiben kann.

Kfz-Buchse:

Alle Powerstations im Testfeld bieten einen Kfz-Anschluss. Hier können alle Geräte angeschlossen werden, die man sonst am Zigarettenanzünder beziehungsweise der 12-Volt-Steckdose eines Autos betreibt oder auflädt.

DC-Rundstecker:

Auch Klinken- oder Bananenstecker genannt, sind zum Beispiel für einige Kühlboxen-Modelle notwendig. Diese finden sich allerdings längst nicht bei allen Powerstations im Testfeld. Anker verzichtet komplett auf diese Buchsen, bei Jackery und EcoFlow hat jeweils nur ein Modell im Test die DC-Rundstecker verbaut – die Jackery Explorer 2000 Plus und die EcoFlow Delta Pro. Bei Revolt hat nur das größere Modell HSG-1200 zwei DC-Steckplätze. Die HSG-1150 bietet hingegen keine.

Kabelloses Laden:

Für diese Lademethode ist natürlich ein passendes Smartphone oder ein anderes kompatibles Gerät notwendig. Viele Powerstations im Test unterstützen das kabellose Laden allerdings gar nicht. Nur wenige Modelle bieten Lade-Liegeflächen. Die Infinity 1300 von Growatt, die Bluetti AC180 und die River mini von EcoFlow können je ein Gerät zur Zeit laden, bei der BlackBee1000 von Alpha ESS und der AC200Max von Bluetti gibt es sogar jeweils zwei Plätze.

Die Powerstation aufladen

Auch zum Aufladen der Powerstation selbst gibt es mehrere Möglichkeiten und damit nterschiedliche Anschlussmöglichkeiten:

Steckdosen-Kabel:

Bei allen Powerstations im Test ist ein Ladekabel für die Verbindung zu einer normalen Steckdose im Lieferumfang enthalten. An der Steckdose ist das Füllen des Energiespeichers in der Regel am schnellsten, da hier mit höherer Leistung geladen werden kann. Die neuesten Modelle laden so in ein bis zwei Stunden auf 100 Prozent auf – unabhängig von der Speicherkapazität. Einige Modelle laden allerdings auch über ein externes Netzteil, zum Beispiel die Revolt HSG-1200 oder die Alpha ESS BlackBee1000. Das dauert bedeutend länger.

Solarpanel-Anschluss:

Um die Powerstation ohne Balkonkraftwerk oder Photovoltaik-Anlage auf dem Dach mit grünem Solarstrom aufzuladen, benötigt man passende, mobile Solarpanels. Hier ist beim Kauf nicht nur auf die Leistung der Module, sondern auch auf die zum Solargenerator passenden Anschlüsse zu achten.

Kfz-Aufladung:

Alle Powerstations im Test können zusätzlich auch im Auto aufgeladen werden. Passende Kabel dafür sind in der Regel im Lieferumfang dabei.

Eine Übersicht über alle möglichen Anschlüsse sowohl zum Auf- als auch zum Entladen der Powerstations findet sich im Folgenden.

Powerstations haben nicht nur den Vorteil großer Akkus und der vielseitigen Energiespeisung, allem voran per Sonnenenergie. Sie können Strom auch auf unterschiedlichste Weise ausgeben: per USB, Kfz-Stecker-Anschluss und 230-Volt-Steckdosen. IMTEST erklärt, wofür welcher Anschluss sinnvoll ist. © IMTEST

Vorteile einer Powerstation als Energiespeicher

Der größte Vorteil bei Verwendung einer Powerstation als Energiespeicher ist die Flexibilität. Herkömmliche Speicher werden in der Regel fest verbaut und sind für eine bestimmte Speicher-Aufgabe vorgesehen. Ist zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach eines Hauses installiert, kann der zugehörige Speicher nur die Energie aus dieser Anlage zwischenspeichern. Eine Powerstation kann hingegen sowohl für die Speicherung von Energie aus einer Fotovoltaik-Anlage als auch aus einem Balkonkraftwerk oder einer Windkraftanlage zum Einsatz kommen. Zusätzlich kann sie aber auch Strom vom Netzanbieter zwischenspeichern, damit für einen Ausflug oder einen Stromausfall vorgesorgt ist. So können die wichtigsten Geräte, wie etwa Kühlschrank oder Kochplatte, vorübergehend mit Energie versorgt werden. Einige Modelle sind sogar dafür ausgelegt, von einem separaten Benzin- oder Diesel-Generator aufgeladen zu werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Powerstations zum Teil ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als fest verbaute Lösungen bieten – sprich mehr Speicherkapazität für weniger Geld. Doch auch fest verbaute Speicher werden immer günstiger, sodass mittlerweile sogar die Verbraucherzentrale zu dem Schluss kommt, dass sich Speichereinheiten für Balkonkraftwerke lohnen. Lange hatte die Organisation aus finanziellen Gründen davon abgeraten.

Nachteile eines Powerstation-Energiespeichers

Nachteile sind hingegen, dass bei herkömmlichen Systemen die Herkunft des gespeicherten Stroms nicht gesichert ist. Möchte man die Powerstation beispielsweise nur dafür einsetzen, übermäßig produzierten Strom aus dem Balkonkraftwerk zwischen zu speichern, kann das schwierig werden. Da die Powerstation in der Regel nicht direkt an die Solarpanels auf dem Balkon angeschlossen werden kann, muss sie über eine normale Steckdose im Haus aufgeladen werden. Diese gibt im Idealfall den eigenen, grünen Strom an die Powerstation weiter. Sind aber gerade noch ausreichend andere Geräte angeschlossen und es findet gar keine Überproduktion statt, zieht sich der Energiespeicher den normalen, kostenpflichtigen Netzstrom aus der Steckdose.

Außerdem können die meisten Powerstations den gespeicherten Strom nicht wieder zurück ins Hausnetz geben, um etwa den installierten Kühlschrank zu versorgen. Stattdessen müssen Geräte direkt am Solargenerator angeschlossen werden, um dessen Energie nutzen zu können. EcoFlow war lange der einzige Hersteller, der die eigenen Powerstations als mobile Speicher für sein PowerStream-Balkonkraftwerk vorsah und den zugehörigen Wechselrichter mit der entsprechenden Steuerung ausrüstete. In diesem Jahr ziehen weitere Hersteller, wie etwa Jackery, nach, sodass sich ein Trend in diese Richtung abzeichnen könnte.

Mobilität der Kraftpakete

Der flexible Einsatz und die Mobilität eines Powerstation-Energiespeichers sind also entscheidende Vorteile. Es ist allerdings zu ergänzen, dass – je nach Klasse – durchaus Schwergewichte im Test vertreten sind. Liegt IMTEST-Klasse I noch bei leichten 1,6 bis 4,3 Kilogramm, wiegt die schwerste Powerstation in Kategorie II schon 7,8 Kilogramm (EcoFlow River 2 Pro).

Spätestens ab IMTEST-Klasse III sind dann Solargeneratoren dabei, die nicht mehr so leicht zu heben sind. Spitzenreiter in Kategorie III ist die Revolt HSG-1150 mit glatten 20 Kilogramm Gewicht. Diese sollte besser durch zwei Personen bewegt werden, um den Rücken zu schonen. Dennoch bietet IMTEST-Klasse IV noch schwerere Solargeneratoren mit Gewichten bis zu 28,1 Kilogramm (Bluetti AC200Max).

Die Anker Solix F2000 und die Jackery Explorer 2000 Plus sowie die Powerstations aus Kategorie V sind hingegen mit einem ausziehbaren Griff und Rollen versehen, um die bis zu 45 Kilogramm (EcoFlow Delta Pro) leichter bewegen zu können. So können diese Modelle wie ein Rollkoffer hinterhergezogen werden. Das hilft zumindest, solange man sich nur auf gut befestigtem Untergrund befindet.

Akkutechnologien fallen ins Gewicht

Für das Gewicht einer Powerstation ist allerdings neben der Speicherkapazität vor allem die Akku-Technologie entscheidend. Diese ist auch für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit der Powerstation wichtig.

Die Hersteller Goal Zero und Alpha ESS setzten bisher noch auf sogenannte NMC-Akkus (Nickel-Mangan-Cobalt) Diese sind zwar besonders leicht, doch auch anfällig für Brandgefahr. Denn das geringe Gewicht resultiert in einer sehr hohen Energiedichte, wodurch insbesondere bei extremen Temperaturen oder Stößen eine Entzündung stattfinden kann. Dass dies nicht nur ein theoretisches Risiko ist, zeigten in der Vergangenheit beispielsweise Fälle von brennenden Smartphone-Akkus.

Deutlich sicherer, dafür aber auch schwerer, sind hingegen LiFePO4-Akkus (Lithium-Eisenphosphat). Zudem sind diese Akkus langlebiger: Bis zu 3.500 Ladezyklen verspricht zum Beispiel EcoFlow, bevor der Akku nur noch 80 Prozent seiner Kapazität fassen kann. Hier müssen sich also sowohl die Hersteller als auch die Kaufinteressierten entscheiden, was bevorzugt wird: die Sicherheit und Langlebigkeit eines LiFePO4-Akkus oder die Leichtigkeit und Mobilität eines NMC-Energiespeichers. Jackery scheint mit den neuen „Plus“-Modellen gerade umzusteigen.

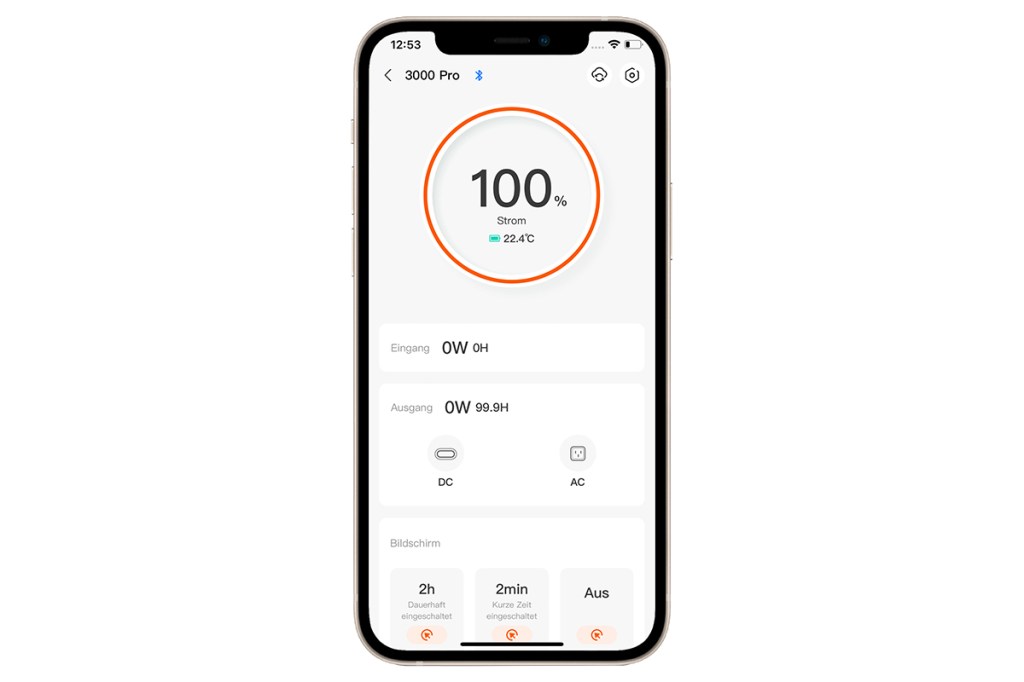

App-Steuerung der Powerstations

Die mehr oder weniger mobilen Solargeneratoren im Test können also flexibel eingesetzt werden. Damit man sie dabei stets im Blick behalten kann, bieten viele Hersteller jetzt eine Smartphone-App zur Überwachung und Steuerung an – darunter Jackery, Growatt, Anker und EcoFlow. Per App lässt sich zum Beispiel der Akku-Stand oder die ein- und ausgehende Energie auch aus der Ferne überwachen.

Fazit

Powerstations sind eine echte Alternative zu herkömmlichen, stationären Energiespeichern für Solar- oder Windanlagen im eigenen Zuhause. Sie sind mehr oder weniger leicht zu transportieren und meist auch einfacher in Betrieb zu nehmen. Ein weiterer Pluspunkt ist zudem, dass sie mobil und damit flexibel einzusetzen sind. Soll die Powerstation aber zum Beispiel als Speicher für ein Balkonkraftwerk genutzt werden, gibt es bei vielen Modellen eine Schwierigkeit: Es ist nicht ohne weiteres sicherzustellen, dass der Strom zum Aufladen ausschließlich aus der eigenen Produktion kommt. Dafür ist eine gezielte Steuerung notwendig, sodass sich bisher nur bestimmte Powerstations direkt mit dem Balkonkraftwerk und dem Hausnetz verbinden lassen.

Doch egal ob mit eigener, grüner oder Energie vom Netzanbieter, Powerstations können in jedem Fall als flexibler, mobiler Speicher dienen. Sowohl im Homeoffice oder in der heimischen Küche als auch auf Terrasse oder Balkon ist so immer ein (Not-)Strom-Vorrat parat.

Im Test von 28 aktuellen Modellen konnten sich die Hersteller Jackery, Growatt und EcoFlow besonders oft durchsetzen. Der Testsieger in der IMTEST-Klasse I ist die Jackery Explorer 300 Plus. Den Preis-Leistungs-Sieg sichert sich hingegen die EcoFlow River 2. In der zweiten Kategorie konnte sich die Growatt Vita 550 den Testsieg sichern – und zusätzlich stünde der Powerstation auch der Preis-Leistungssieg zu. Bei den mittleren Kraftpaketen der IMTEST-Klasse III hat wieder Growatt, diesmal mit der Infinity 1300, die Nase vorn, während sich die Anker Solix C1000 den Preis-Leistungs-Sieg sichert. In Kategorie IV schneidet die EcoFlow Delta 2 Max am besten ab. In IMTEST-Klasse V kann sich schließlich erneut EcoFlow mit der Delta Pro durchsetzen, den Preis-Leistungssieg sichert sich die Jackery Explorer 2000 Plus. Je nach persönlichem Speicherbedarf und geplanten Investitionskosten sind somit Speichergrößen für unterschiedlichste Einsatzzwecke zu haben. Dadurch können eigene Stromproduktionen noch effizienter werden.

Welche Speichergröße für die eigenen Bedürfnisse sinnvoll ist, kann zum Beispiel mit den kostenlosen online-Rechnern der HTW Berlin ausprobiert werden.

Affiliate-Disclaimer

Die mit einem Stern (*) oder einem Einkaufswagen (🛒 ) gekennzeichneten Links sind s.g. Affiliate-Links. Bei Kauf über einen dieser Links erhält IMTEST vom Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100% unabhängig. Weitere Infos zur redaktionellen (Test-)Arbeit und den journalistischen Standards finden Sie hier.